ビル・ガーツ

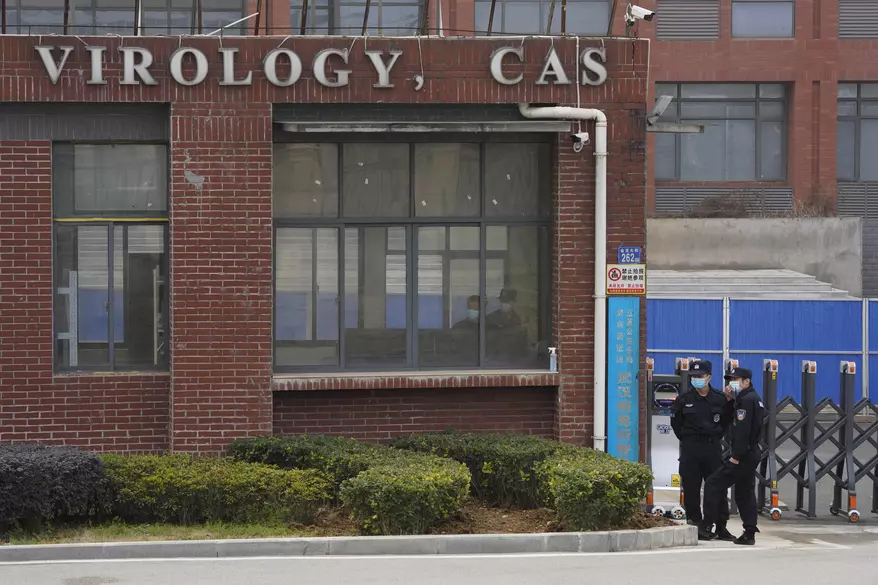

中国、民間と協力し生物兵器開発 危険な病原体研究を継続

(2024年3月1日)

中国は、人民解放軍(PLA)の細菌戦計画に応用するために、国内の軍事転用可能(デュアルユース)な生物学研究能力の向上に取り組んでいる――オープンソース情報をもとに作成された米シンクタンクの報告書から明らかになった。

シンクタンク「中国共産党生物脅威イニシアチブ」の最新報告書によれば、「中国は現在、国内で、海外からの情報や研究結果を得られなくても、独自に軍転用可能なウイルス研究ができるようになっている」という。 →続き

シンクタンク「中国共産党生物脅威イニシアチブ」の最新報告書によれば、「中国は現在、国内で、海外からの情報や研究結果を得られなくても、独自に軍転用可能なウイルス研究ができるようになっている」という。 →続き

空・宇宙軍が大規模な再編計画 台頭する中国に対抗

(2024年2月19日)

米空軍の上級幹部が今週発表したところによると、空軍とその隷下にある新たな宇宙軍は大幅に再編され、空軍の戦闘部隊は中国との戦争をより効果的に戦うための「行動部隊」に転換される。

この包括的な再編計画は、空軍と宇宙軍の即応性と戦力投射能力の向上を目指している。新たな兵器を開発し、ハイテク戦闘能力を強化することが計画され、これらすべては東アジアで台頭し、覇権拡大への野心を隠さない中国に対抗するためのものだ。 →続き

この包括的な再編計画は、空軍と宇宙軍の即応性と戦力投射能力の向上を目指している。新たな兵器を開発し、ハイテク戦闘能力を強化することが計画され、これらすべては東アジアで台頭し、覇権拡大への野心を隠さない中国に対抗するためのものだ。 →続き

中国の台湾侵攻、予測より早い可能性 次期司令官が警告

(2024年2月7日)

中国軍は、政府が人民解放軍(PLA)に台湾占領の準備を整えるよう命じた2027年より早く、台湾に対して攻撃を開始する可能性がある―米インド太平洋軍の司令官候補が1日、上院の承認公聴会で語った。

現在、太平洋艦隊司令官を務めるサミュエル・パパロ大将はさらに、インド太平洋軍が太平洋に、多軍・多国籍からなる統合任務部隊を設置するよう強く求められた。議員らは、中国との衝突に備えるために米軍は、軍種、国境を越えた部隊が必要だと主張している。 →続き

現在、太平洋艦隊司令官を務めるサミュエル・パパロ大将はさらに、インド太平洋軍が太平洋に、多軍・多国籍からなる統合任務部隊を設置するよう強く求められた。議員らは、中国との衝突に備えるために米軍は、軍種、国境を越えた部隊が必要だと主張している。 →続き

中国、ロシアの支援で高速炉建設 核兵器用プルトニウム生産が目的か

(2024年1月25日)

空軍シンクタンク、中国航空宇宙研究所(CASI)は最新の報告で、中国がロシアの支援を受けて建設を進める新型の原発は、核兵器増強に必要なプルトニウムを生産するためのものとの見方を示した。

この原発は2基の高速中性子炉を備え、台湾の対岸の中国福建省沖の島で建設が進められている。1基は2017年に建設が開始され、昨年末に発電を開始したとみられ、2基目は2026年に稼働する予定だと分析されている。 →続き

この原発は2基の高速中性子炉を備え、台湾の対岸の中国福建省沖の島で建設が進められている。1基は2017年に建設が開始され、昨年末に発電を開始したとみられ、2基目は2026年に稼働する予定だと分析されている。 →続き

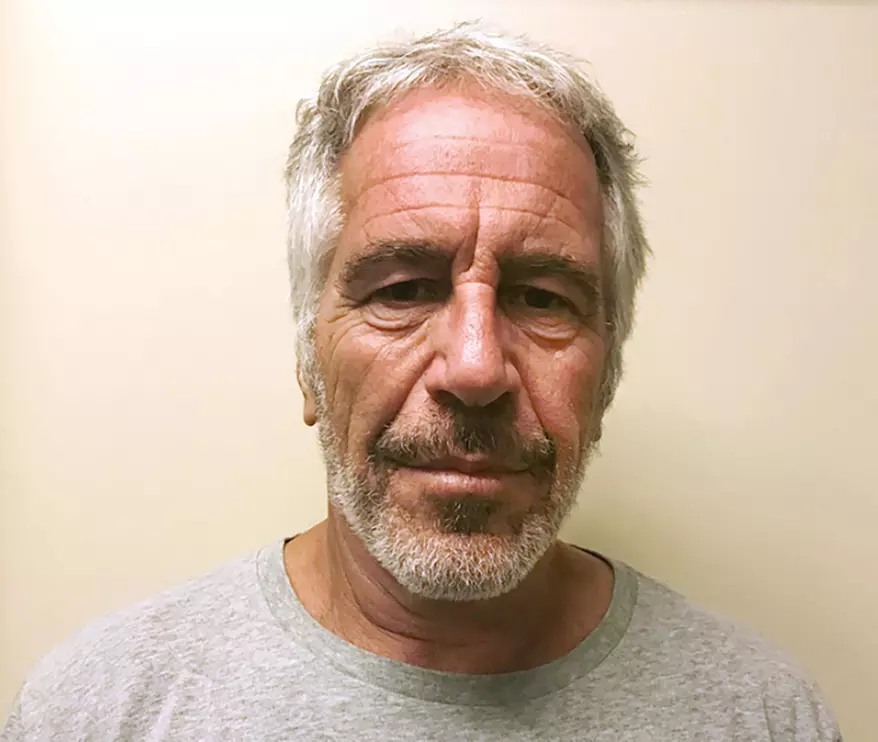

NSAの元工作員、エプスタイン氏はイスラエルの組織の一員だった

(2024年1月12日)

国家安全保障局(NSA)の元工作員、ジョン・シンドラー氏によると、性犯罪者、故ジェフリー・エプスタイン氏に関する情報をつないだ結果、イスラエルの影響工作との関連が浮かび上がった。

エプスタイン氏は個人所有の島に飛行機で有力者らを運び、未成年女性と性行為をさせていたことが、最近、新たに世間の注目を集めた。裁判書類が公開され、島を訪れた有力者らの名前が公表されたためだ。この島は「ロリータ・アイランド」と呼ばれている。 →続き

エプスタイン氏は個人所有の島に飛行機で有力者らを運び、未成年女性と性行為をさせていたことが、最近、新たに世間の注目を集めた。裁判書類が公開され、島を訪れた有力者らの名前が公表されたためだ。この島は「ロリータ・アイランド」と呼ばれている。 →続き

進む中国の宇宙戦争計画、ミサイルで米衛星無力化

(2024年1月10日)

米諜報機関の公式報告書によると、中国の宇宙戦争計画には、米国の衛星システムを混乱させ無力化するためのサイバー攻撃や電波妨害、将来的には米軍の宇宙センサーをつかみ破壊する小型ロボット衛星が含まれている。

情報分析部門である国家情報会議(NIC)のクリスティン・バーク宇宙担当副国家情報官によると、中国は3種類の衛星攻撃ミサイルで全軌道上の衛星を爆破できる。また、これらのミサイルは、習近平国家主席が率いる中国共産党中央軍事委員会の管理下にあり、抑止力を代表しているという。 →続き

情報分析部門である国家情報会議(NIC)のクリスティン・バーク宇宙担当副国家情報官によると、中国は3種類の衛星攻撃ミサイルで全軌道上の衛星を爆破できる。また、これらのミサイルは、習近平国家主席が率いる中国共産党中央軍事委員会の管理下にあり、抑止力を代表しているという。 →続き

米軍、太平洋地域での多国間演習を増強

(2023年12月20日)

米海軍最大の艦隊を指揮する司令官によれば、中国の侵略に対する周辺諸国の懸念が高まっていることを受けて、米軍は太平洋地域での多国間の軍事演習を増やしている。

米海軍第7艦隊司令官であるカール・トーマス中将はワシントン・タイムズとのインタビューで、ほとんどの演習は、日本に司令部を置く第7艦隊が実施しているが、中国の軍事力強化に対応するため、規模も数も拡大し、参加国も増えていると指摘、これらすべては中国の軍事力増強に対抗するためのものであり、中国は軍事力を使ってこの地域への支配を強化しようとしていると述べた。 →続き

米海軍第7艦隊司令官であるカール・トーマス中将はワシントン・タイムズとのインタビューで、ほとんどの演習は、日本に司令部を置く第7艦隊が実施しているが、中国の軍事力強化に対応するため、規模も数も拡大し、参加国も増えていると指摘、これらすべては中国の軍事力増強に対抗するためのものであり、中国は軍事力を使ってこの地域への支配を強化しようとしていると述べた。 →続き