国際

ペンス氏、ウクライナ支援の継続訴え

(2023年7月20日)

ペンス前副大統領は、混戦模様の2024年米共和党大統領予備選に割って入ろうとしているが、米国が将来、世界的紛争に軍を派遣しなくて済むようにする一つの方法は、ロシアの侵攻を受けたウクライナへの軍事的・経済的支援を継続することだと主張している。共和党内では、ウクライナ支援への反対が根強い。

ペンス氏は、伝統的な保守派と、戦争にうんざりしている「米国を再び偉大な国に(MAGA)」運動のメンバーとの橋渡し役となることを目指している。MAGA支持者らは、連邦政府が国内の課題にもっと集中することを求めている。 →続き

ペンス氏は、伝統的な保守派と、戦争にうんざりしている「米国を再び偉大な国に(MAGA)」運動のメンバーとの橋渡し役となることを目指している。MAGA支持者らは、連邦政府が国内の課題にもっと集中することを求めている。 →続き

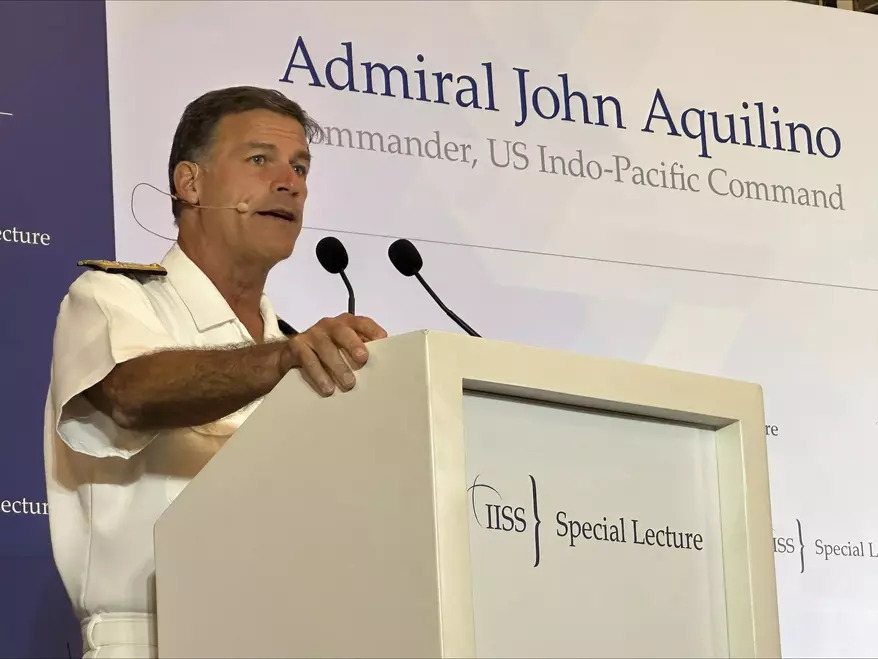

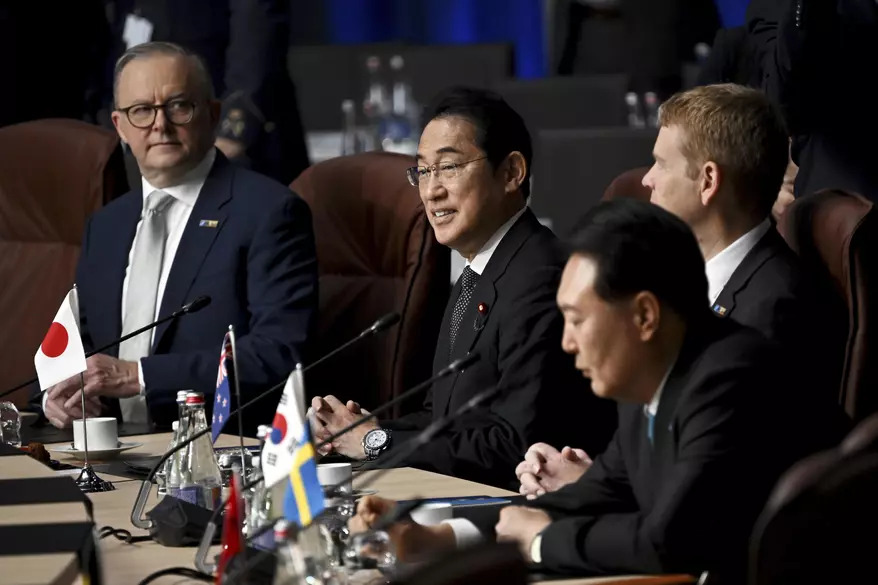

NATO・アジア太平洋が同盟強化 中露は反発

(2023年7月18日)

リトアニアのビリニュスで開催された北大西洋条約機構(NATO)首脳会議で、アジア太平洋地域の首脳らが欧州の首脳らと交流するのを見て、米国の戦略家らは祝いの葉巻に火をつけたかもしれない。

この首脳会議で、ウクライナで起きている戦争やスウェーデンのNATO加盟の行方など、身近な問題にメディアの注目が集まるのは避けられないが、西側の軍事同盟であるNATOの会合に東アジアの主要な民主主義国が参加したことは、ユーラシア大陸の両側の米国と同盟関係にある民主主義諸国が結束を強めていることの表れであり、大きな変化を予感させるものだった。 →続き

この首脳会議で、ウクライナで起きている戦争やスウェーデンのNATO加盟の行方など、身近な問題にメディアの注目が集まるのは避けられないが、西側の軍事同盟であるNATOの会合に東アジアの主要な民主主義国が参加したことは、ユーラシア大陸の両側の米国と同盟関係にある民主主義諸国が結束を強めていることの表れであり、大きな変化を予感させるものだった。 →続き

安倍氏暗殺1年、受け継がれるレガシー

(2023年7月8日)

その政策は、時代を先取りしたものであり、激化する米中冷戦の中で地政学的な利益をもたらした。

安倍晋三元首相が暗殺者の凶弾に倒れてから8日で1年。安倍氏が残したレガシー(遺産)は今後も、この国で長く受け継がれていくだろうということを改めて思い起こさせる。2007年、安倍氏は世界の指導者として初めて、米国、日本、インド、オーストラリアというこの地域の主要民主主義国で構成される緩やかな同盟「クアッド」を正式に提案した。それから16年後、クアッドは、台頭する中国の経済力と軍事的拡張に立ち向かい、東アジアの自由市場と開かれた貿易ルートを守るための多国間の取り組みの先鋒となった。 →続き

安倍晋三元首相が暗殺者の凶弾に倒れてから8日で1年。安倍氏が残したレガシー(遺産)は今後も、この国で長く受け継がれていくだろうということを改めて思い起こさせる。2007年、安倍氏は世界の指導者として初めて、米国、日本、インド、オーストラリアというこの地域の主要民主主義国で構成される緩やかな同盟「クアッド」を正式に提案した。それから16年後、クアッドは、台頭する中国の経済力と軍事的拡張に立ち向かい、東アジアの自由市場と開かれた貿易ルートを守るための多国間の取り組みの先鋒となった。 →続き

中国が改正反スパイ法施行、外国企業への監視強化

(2023年7月8日)

ヘインズ米国家情報長官(DNI)直属の防諜部門、国家防諜安全保障センター(NCSC)は、7月1日に施行された中国の改正反スパイ法について、情報当局の権限を強化するとともに、恣意的な運用によって、「外国企業、ジャーナリスト、学者、研究者に法的リスクをもたらす可能性がある」と警告した。

改正反スパイ法によって、国家安全保障に関連すると見なされる文書、データ、その他の資料を押収または捜査対象とすることが可能になる。また、スパイ活動の定義は、国家機密に関する活動やスパイ活動から、中国当局が「国家安全保障」に関連すると見なすあらゆる文書、データ、資料、物品に拡大される。 →続き

改正反スパイ法によって、国家安全保障に関連すると見なされる文書、データ、その他の資料を押収または捜査対象とすることが可能になる。また、スパイ活動の定義は、国家機密に関する活動やスパイ活動から、中国当局が「国家安全保障」に関連すると見なすあらゆる文書、データ、資料、物品に拡大される。 →続き

中国はミャンマーを「戦略的重要地点」に 米政権には「明確な戦略」なし

(2023年7月6日)

ミャンマーの軍事政権と民主派の間の衝突が激化する一方で、欧米からの同国への関心は依然、弱い。中国は、ミャンマーを米国との覇権争いの中での地域の「戦略的重要地点」とみて、軍事政権への影響力の強化を進めている。

米シンクタンク、ウッドロー・ウィルソン・センターの客員研究員で、ミャンマー民主派のイェミョヘイン氏はワシントン・タイムズとのインタビューで、「中国が長期にわたってミャンマーでの影響力を確実に拡大している」と警鐘を鳴らす。 →続き

米シンクタンク、ウッドロー・ウィルソン・センターの客員研究員で、ミャンマー民主派のイェミョヘイン氏はワシントン・タイムズとのインタビューで、「中国が長期にわたってミャンマーでの影響力を確実に拡大している」と警鐘を鳴らす。 →続き

イランへの譲歩で反体制組織弾圧を傍観するバイデン政権

(2023年7月2日)

亡命イラン反体制派の代表的なグループによると、バイデン政権はイランの強硬な神政政権をなだめることで核開発疑惑に関する交渉の席に再び着かせようとしており、欧州にいる反体制派に対する攻撃を傍観しているという。

イラン最大の反政府組織ムジャヒディン・ハルク(MEK)がアルバニアに設置したキャンプを、アルバニア当局が捜索して以降、MEKは改めて監視対象となった。フランス政府は先週、暴力の危険性を理由に、パリ中心部で7月に予定されていた反イラン集会を認めないと発表した。この集会は2008年以来、毎年行われてきたものだ。 →続き

イラン最大の反政府組織ムジャヒディン・ハルク(MEK)がアルバニアに設置したキャンプを、アルバニア当局が捜索して以降、MEKは改めて監視対象となった。フランス政府は先週、暴力の危険性を理由に、パリ中心部で7月に予定されていた反イラン集会を認めないと発表した。この集会は2008年以来、毎年行われてきたものだ。 →続き

バイデン政権の「イラン核合意」

(2023年6月28日)

外交官の仕事は、交渉し、歩み寄ることであり、論争することもある。正式な対面外交が失敗した場合、別の手段で交渉し、歩み寄り、論争する。

いわゆるイラン核合意を復活させようという取り組みは実を結ばなかったが、バイデン大統領の交渉チームは、非公式かつ間接的にイランとの交渉を続けているようだ。 →続き

いわゆるイラン核合意を復活させようという取り組みは実を結ばなかったが、バイデン大統領の交渉チームは、非公式かつ間接的にイランとの交渉を続けているようだ。 →続き